Mitschrift zur Vorlesung "Wissenschaftstheorie der Physik"

von Prof. Herbert Pietschmann, Sommersemester 2004.

Bei Fehlern, Kritik oder Fragen -> jelena.horky@aon.at

Übersicht:

Einleitung

Geschichte

Das Experiment

Finden von Theorien

Elimination des Widerspruchs

Naturgesetze

Realitšt und Wirklichkeit

Reduktionismus

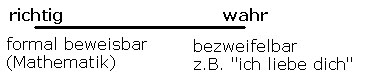

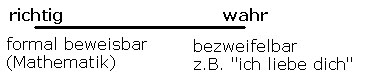

Die Vorlesung beschäftigt sich mit der Frage, warum Wissenschaft funktioniert. Denn während die Mathematik etwas vom Menschen geschaffenes beschreibt, befasst sich die Physik mit der Welt, in die wir gesetzt wurden. Mathematische Beweise ("aus gewissen Voraussetzungen folgt") sind nicht anzweifelbar, aber erfüllt die Natur diese Voraussetzungen?

Etwas wird dadurch "wahr", dass es nicht bezweifelt wird (z.B. bei einer Religion), es ist aber grundsätzlich bezweifelbar. Wahrheit bedeutet nicht Widerspruchsfreiheit! Für die Naturgesetzte ist jedoch eine dritte Kategorie notwendig.

Zwischenmenschliche Kommunikation passiert auf vier Ebenen: Inhalte, Selbstdarstellung, Beziehung und Apell. Die "Wahrheit" kann sich nicht bloß auf die Inhalte beziehen.

Wie ist es möglich, zu absoluten Aussagen zu kommen, die nicht beweisbar sind? -> Wissenschaftstheorie.

Logik: Denkgesetze, die ca. 2500 Jahre alt sind, entstanden in der sogenannten "Achsenzeit". Vor ihr, im Zeitalter des Mythos, gab es keine Fragen der Naturerkenntnis, sondern der Mensch wurde mit der Natur als Einheit gesehen.

Heraklit: "alles fließt", Entstehung

durch den Kampf der Gegensätze; "Werden"

Parmenides: "das Sein ist", "das

Nichtsein ist nicht", es gibt keine vernünftige Beschreibung der Natur;

"Sein"

Das was sich ändert, muss zugleich gleich bleiben, sonst ist es etwas anderes.

Platon: die Welt hat zwei sich widersprechende Seiten, Sein & Werden

Sein |

Werden |

| Vernunft, Verstand; intelligible Welt; Welt der Ideen (ewig und unveränderlich) |

mit den Sinnen erfahrene Erscheinungen; ändert sich ständig |

-> die Philosophie (Sein) kann sich nicht mit der Natur (Werden) befassen -> es kann keine Naturphilosopie existieren.

Er war ein Schüler von Platon, und sagte, da wir die Natur verstehen wollen, können wir keinen Widerspruch in unser Denken aufnehmen. Wir müssen Sätze finden, die kein vernünftiger Mensch bezweifeln kann, zum Beispiel "das Sein ist".

Darauf begründete er seine Logik:

1) Satz der Identität: A = A ungleich ¬A

(nicht A); alles ist mit sich selbst ident und mit allem anderen verschieden.

2) Satz vom Widerspruch: von zwei einander widersprechenden

Aussagen ist mindestens eine falsch.

3) Satz vom ausgeschlossenen Dritten: ist bei zwei

sich widersprechenden Aussagen der Widerspruch vollständig, so ist eine

Aussage richtig und eine falsch.

Mathematischer Beweis = die Aussage verträgt

sich mit den drei Axiomen der aristotelischen Logik.

Beispiel: Behauptung, dass es unendlich viel Primzahlen gibt. Nach dem 1. Axiom

müssen alle Begriffe genau definiert sein -> "Primzahl ist eine

Zahl, die genau zwei Teiler hat" (1 und sich selbst). Nun führt man

durch einen indirekten Beweis die Annahme "es gibt endlich viel Primzahlen"

auf einen Widerspruch (3. Axiom): sind P1, P2, ..., Pn Primzahlen, so ist P1*P2*...*Pn

+ 1 = P(n+1) wieder eine Primzahl.

Die Mathematik ist jedoch keine

Naturwissenschaft! So ist zum Beispiel ein Beweis durch vollständige

Induktion in der Mathematik möglich, nicht aber in der Naturwissenschaft.

Ein physikalisches Axiomesystem muss im Gegensatz zum mathematischen nicht nur

richtig, sondern auch wahr sein.

Aristoteles sagte nun: wir müssen ein System von unmittelbar

einsichtigen Prinzipen finden und aus denen schließen:

*) Induktion: Schluss von n auf n+1, nicht aussagekräftig

*) Analogie: wenn etwas ähnlich ist, wird es ähnliche Konsequenzen

haben, hat eine Bedeutung beim Auffinden von Gesetzmäßigkeiten, nicht

aber beim Überprüfen

*) Deduktion: Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere, A=B, B=E ->

A=E

Die allgemeinen Prinzipien können aber nicht bewiesen werden, sondern müssen

als wahr genommen werden. Aus einem genügen großen Satz von Prinzipien

kann nun eine Naturbeschreibung folgen.

Aristotles führte auch den Begriff der Kausalität

ein: das was bei einer Veränderung herauskommt, ist in der Veränderung

schon angelegt.

1) causa finalis: Zielursache (Entschluss)

2) causa formalis: Formursache (Plan)

3) causa materialis: Materialursache

4) causa efficiens: Wirkursache -> heutige Definition von Kausalität,

Ursache-Wirkung

Die Mathematik is zur Naturbeschreibung ungeeignet, weil sie nur die causa formalis berücksichtigt.

Aristotelische Physik: Eine Kraft

ist (bei irdischen Bewegungen) proportional zur Geschwindigkeit; die Physik

wird in einen Teil ober- und einen Teil unterhalb der Späre des Mondes

aufgeteilt.

Es gibt 4 Elemente: Feuer, Wasser, Erde, Luft; je

mehr vom Element Erde ein Körper besitzt, desto schwerer ist er und desto

schneller fällt er (Erde will zu Erde), feuerförmige Elemente steigen

auf. Das ganze ist eine Erfahrungswissenschaft, im Gegensatz zu unserer heutigen

experimentellen Wissenschaft.

Oberhalb der Späre des Mondes gibt es ein 5. Element, die Quintessenz,

dort ist alles edel und vollkommen, es gibt nur Kreisbewegungen. Darauf beruht

auch das Ptolemäische Weltbild mit seinen Epizyklen und Exzentern.

Bei allen Kulturen außer dem Islam und unserer ist die Religion in der

Achsenzeit entstanden, sie ist also gleichzeitig mit der Philosophie und der

Logik entstanden.

Die Tatsache, dass dies in unserer Kultur nicht so war, brachte Widersprüche

in sie, sie hat zwei Wurzeln, Athen und Jerusalem.

Konstantinische Wende (ca. 300 n.Chr.): das Christentum

wird zur Staatsreligion, eine Religionsphilosophie, die Theologie, wird geschaffen.

Augustinus vereinigte die griechische Philosophie mit dem Christentum, nicht

aber die aristotelische Philosopie. Der zentrale Glaubenssatz des Christentums,

die Dreifaltigkeit, steht im Widerspruch zu den aristotelischen Axiomen der

Logik, nicht aber zu Platon -> Aristoteles wurde vergessen, es kam zum Neuplatonismus.

Islam: Der Beginn der islamischen

Zeitrechnung (in Mondjahren) ist die Flucht von Mohammed von Mekka nach Medina

622. Er vereinigte die Araber: Muslime dürfen einander nicht bekämpfen,

Mädchen dürfen nicht getötet werden und ein Mann darf nicht mehr

als 4 Frauen haben.

Dadurch stiegen die Araber innerhalb von nur zwei Jahrhunderten zur Weltmacht

auf. Sie entdeckten die Philosophie des Aristoteles, die zum Koran keinen Widerspruch

darstellt, da dieser sich nur mit Glaubensfragen und Fragen des praktischen

Lebens beschäftigt.

Von den Arabern haben wir unter anderem die Mathematik (vor allem die Zahlen;

Einführung der Null, die ja ein Widerspruch in sich ist, da sich das Nichts

nicht denken lässt; Aristoteles: die Natur kennt kein Vakuum), die Algebra,

den Algorithmus,... Als die Araber im 12. Jahrhundert nach Europa kamen, kam

es hier zu einer Blüte der Mathematik (z.B. Adam Riese).

In Europa kam es zu einer Krise in der Philosophie,

weil Aristoteles nicht negiert werden konnte, die Frage, was Wahrheit ist, stand

im Mittelpunkt. Man versuchte ein Weltbild mit zwei Wahrheiten zu konstruieren

(Glaube und Aristoteles).

Thomas von Aquin konnte sie vereinigen. Diese Eine

Wahrheit, die Welt und Glauben beschreibt, musste gegen Ungläubige

verteidigt werden, denn wenn sie öffentlich bezweifelt wird, ist sie in

Gefahr. Die Kritiker wurden ausgestoßen, als vogelfrei erklärt oder

gegen Ende des Mittelalters sogar öffentlich verbrannt.

Als 1492 die Entdeckung Amerikas den Beginn der Neuzeit markiert, war dies ein gewaltiger Paradigmenwechsel. Columbus glaubte, die Welt ist eine Kugel, er erbrachte den Beweis jedoch nicht durch Denken, sondern durch Handeln. In der Naturwissenschaft rückte das Experiment in den Vordergrund.

Tycho de (von) Brahe brachte das aristotelische Weltbild ins Wanken, indem er zum Beispiel bewies, dass Kometen weiter entfernt sind als der Mond und indem er eine Supernova beobachtete. Somit gab es auch oberhalb der Späre des Mondes Veränderung.

Kalender: von Caesar bis ins 16. Jahrhundert

galt der Julianische Kalender, der zwar die Schaltjahre berücksichtigte,

nicht aber dass nicht immer alle vier Jahre ein Schaltjahr sein muss. Somit

war er bis ins 16. Jahrhundert um 10 Jahre falsch.

Der Kalender war die Klammer zwischen Natur und Glaube, er verband Ernte/Aussaat

und die beweglichen Feste wie Ostern und Pfingsten. Nur der Papst durfte etwas

am Kalender verändern.

1582 - Einführung des Gregorianischen Kalenders.

Kopernikus (Domherr von Frauenberg) veröffentlichte

1542, dass die Sonne im Zentrum der Welt steht und sich die Planeten um sie

bewegen, so auch die Erde. Er berechnete auch den Kalender neu.

Die Jesuiten lehrten zu dieser Zeit in Rom schon seine Lehre.

Die Kirche unterschied in dieser Zeit zwischen Wahrheit, die sich immer auf das Ganze beziehen muss, und Hypothesen für irdische Probleme. Diese Hypothesen sind ihrer Natur nach falsch, da sie sich nicht auf das Ganze beziehen, sie erheben also keinen Anspruch auf Wahrheit. Sie sind aber auch nicht beliebig und stehen somit neben der Wahrheit.

Er war der Begründer der Naturwissenschaft (Nuova Scenca, Neue Wissenschaft). Ein wichtiger Punkt in seinem Leben war der Streit um den Nachweis der Bewegung der Erde.

Giordano Bruno: Mönch in Neapel, Flucht aus dem Kloster -> wurde exkommuniziert, wurde Calvinist -> wieder exkommuniziert, wurde Lutheraner -> wieder exkommuniziert. Er befand sich in Venedig, von wo aus eigentlich niemand an die Inquisition ausgeliefert wurde, jedoch wurde bei ihm eine Ausnahme gemacht und er am Scheiterhaufen verbrannt.

Die folgenden Beweise, dass die Erde ruht, mussten entkräftet werden: Speerargument, Turmargument. Die Widerlegung war die Galilei-Transformation, nach der alle Bewegungen relativ zu einem Bezugssystem zu sehen sind.

Galilei beobachtete den Mond, die Sonne, ... (er erfand das Fernrohr) und entdeckte

die Jupitermonde, die Sonnenflecken, die Mondkrater und die Venusphasen. Aristoteliker

sagten zum Fernrohr: entweder es bestätigt Aristoteles oder es verändert

die Realität.

Man berechnete die Venusphasen nach Ptolemäus und nach Kopernikus, kam

aber zu anderen Ergebnissen; die Beobachtungen gaben Kopernikus recht, Ptolemäus

war somit experimentell widerlegt.

1616 wurde Galilei in Rom von der Inquisition (unter

Bellamin) angeklagt, jedoch wurde er freigesprochen, wenn er nur von Hypothesen

spricht.

1624 wurde Maffio Barbarini, ein Landsmann Galileis, Papst -> Urban VIII

1630 reichte Galilei seine Schrift "Dialog über die beiden hauptsächlichen

Weltsysteme", in der es um den Beweis für die Bewegung der Erde ging,

bei der Inquisition ein.

1630-32 - Prüfung der Inquisition, sie verlangte einige Änderungen.

1632 - Veröffentlichung mit Genemigung der Kirche

1633 - Urban VIII verlangte den Prozess (dies war mitten im 30jährigen

Krieg, einem Glaubenskrieg in dem der Papst oberster Kriegsherr war)

Es gibt 3 Hypothesen, warum es schließlich doch zu einer Anklage kam:

1) Tauben + Falken - Falken verlangten härteres Durchgreifen, der Papst

wollte den Prozess als Ablenkungsmanöver benutzen

2) Feinde Galileis wiesen auf das Symbol der abtrünnigen Rosenkreuzer hin

3) das Buch ist als ein Dialog dreier geschrieben, einer davon ist er einfältige

Simplizio, der am Ende einen Ausspruch Urbans benutzte

Die Anklage wurde wegen Ungehorsams erhoben, die Verurteilung war einstimmig (die Akten sind nach dem Prozess verschwunden), Galilei musste abschwören und wurde unter Hausarrest gestellt.

Sein zweites Werk, die Grundlagen der Mechanik, veröffentlichte er in

Holland, Gott kam darin nicht mehr vor.

Unter anderem untersuchte er in einer Kirche (in Pisa) Lusterschwingungen und

stellte fest, dass die Schwingungsdauer unabhängig von der Amplitude ist.

Er wurde nach seinem Tod in einer Kirche in Florenz begraben.

Seine Mutter hatte einen Hexenprozess, er wollte durch seine Forschung den Glauben stärken und am Himmel perfekte Kreise entdecken. Jedoch entdeckte er, dass die Planetenbahnen "unvollkommene" Ellipsen waren (das kam laut der christlichen Ideologie von der Erbsünde).

Dass das Verhältnis des Aphels bzw. Perihels zur Winkelgeschwindigkeit bei verschiedenen Planeten konstant ist, wurde als Wille Gottes gesehen.

Er veröffentlichte 1687 ein erstes geschlossenes Werk der Physik, sein

Gravitationsgesetz führte die Gesetze ober- und unterhalb des Mondes zusammen.

Er hatte schon als Knabe über das Gravitationsgesetz nachgedacht um Streitigkeiten

mit seinem Rivalen Hook zu gewinnen.

Im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Aufklärung sprach man nicht mehr nur von Hypothesen, sondern wieder von der Wahrheit.

Kirche und Wissenschaft trennten sich, die Wissenschaft wurde frei.

Immanuel Kant (1724 - 1804) stellte zum Beispiel die Frage (in "Kritik der reinen Vernunft"): Wie ist Wissenschaft möglich?

Naturgesetze sind nicht beweisbar, sondern nur falsifizierbar.

Eigenschaften:

1) reproduzierbar

2) quantitativ

3) Analyse

Der Sinn des Experiments ist, zwischen verschiedenen Hypothesen zu unterscheiden und falsche Theorien auszuschließen (zu falsifizieren).

Die Erfahrung wird durch das Experiment ersetzt, die Theorien beziehen sich allerdings nie auf das Ganze, da wir seit Galilei die Einsicht haben, dass die Natur zu kompliziert ist, um sie systematisch zu beschreiben. Die Welt wird also gedanklich in einfache Teile zerlegt. Wir beschreiben dadurch nicht die "Welt, in der wir leben" aber wir können Gesetze finden, die diese beschreiben.

Aporie: ein Widerspruch, der nicht eliminiert werden kann (wie das Problem von Henne und Ei), steht im Gegensatz zur Logik (in der Logik lässt sich auf Grund von Widersprüchen alles beweisen).

Das Experiment muss nicht nur selbst wiederholbar sein, auch ein aus dem Phänomen

abgeleitetes Phänomen muss reproduzierbar sein. Allerdings gibt es dabei

eine Aporie: kein Ereignis ist exakt wiederholbar!

Der Ausweg ist eine operationale Bewältigung,

das Erfinden eines Mechanismus' bei dessen Anwendung sich der Widerspruch nicht

mehr auswirkt: die Angabe des Messfehlers,

also eines Bereiches in dem das Experiment als reproduziert gilt. Als Folge

der Aporie gibt es auch kein Experiment ohne Messfehler.

Es ist auch ein Konsens unter den Fachleuten notwendig, um zu entscheiden, ob

ein Experiment als reproduziert gilt.

Aus den gewonnenen Daten erfolgt eine Extrapolation, in die weitere Annahmen eingehen. Es ist aber grundsätzlich unmöglich, alle Effekte zu berücksichtigen. Also sind die Ergebnisse grundsätzlich falsch (Aporie!). Als Lösung gibt man einen systematischen Fehler an, dieser kann aber in der Theorie nicht angegeben werden, man kann ihn lediglich abschätzen, denn würde man ihn kennen, so müsste man ihn korrigieren.

Descartes: Zweifel als Mittel,

man kann nicht daran zweifeln, zu zweifeln -> zweifelnd bin ich -> denkend

bin ich ("Ich denke also bin ich"). Die einzige Wahrheit ist die Existenz

des Denkens (res cogitans) - Geist, aber auch die des ausgedehnten Denkens (res

extensa) - Materie.

Seine Forderung an die Anaylse: sie solle sich nur auf res extensa, die Materie,

beziehen, nicht aber auf den Geist.

[Solepsismus: nur ich existiere, alles andere ist quasi Halluzination.]

Es gibt hierbei grundsätzlich eine Aporie, denn das Experiment ist eine Grundlage für die Theorie, die Theorie aber Voraussetzung für ein Experiment.

Induktion ist nicht sinnvoll um auf eine Theorie zu schließen, sie würde zu falschen Ergebnissen führen, denn wenn es ohne eine Theorie dahinter viele Experimente gibt, sind mindestens einige davon falsch. Will man nun nur durch Induktion auf eine Theorie schließen, so werden diese falschen Experimente durch sie ebenfalls beschrieben.

Beispiele:

*) 1962 Gell-Mann: Schema für Elementarteilchen sagte

ein Ω--Teilchen voraus, dieses wurde 1964 entdeckt, später

erst erkannte man, dass dieses Teilchen schon 1954/55 drei Mal gesichtet wurde.

[ähnlich wie Phänomen der selektiven Wahrnehmung]

*) 1968 wurde von Salam-Weinberg die Theorie der neutralen

schwachen Ströme aufgestellt. Diese wurden 1974 entdeckt. Allerdings wurden

sie schon 1967 entdeckt, jedoch galt damals die Theorie, dass diese Ströme

gar nicht existieren.

*) "Charmed" particles: diese wurden 1970 vorausgesagt

und 1976 entdeckt. Eigentlich wurden sie aber schon 1963 gesichtet, damals aber

als ein Hinweis auf ein anderes Teilchen interpretiert.

Für alle drei Theorien wurde übrigens der Nobelpreis verliehen.

In den 50er Jahren, als man nach einer Erklärung für die schwache Wechselwirkung suchte, wurden dazu viele Experimente gemacht. Man nahm den allgemeinsten Ansatz an und entwickelte daraus eine Theorie. Diese beschrieb zwar alle Experimente, war aber falsch!

Es ist also wichtig, sich zuvor eine Meinung zu bilden, welchen Experimenten man glauben will. Dazu dienen auch die großen Weltkonferenzen, bei denen ein Konsens unter den Fachwissenschaftlern entsteht. Zwischen den Wissenschaftlern gibt es dabei immer Konkurrenz, einer versucht etwas zu entdecken, der andere versucht es zu widerlegen.

Alles, was von einem genügend bedeutenden Theoretiker vorhergesagt wird, wird auch entdeckt, unabhängig davon, ob es existiert oder nicht. Kriterium für die Existenz eines Effektes ist daher nicht seine Entdeckung sondern die Reproduzierbarkeit.

Wenn alle Skeptiker überzeugt sind, nimmt man an, der Effekt existiert, und zwar schon immer. Es gilt aber auch umgekehrt:

Alles, was von einem genügend bedeutenden Experimentalphysiker entdeckt wird, wird auch erklärt, egal ob es existiert oder nicht. Kriterium ist daher erst der Konsens.

Die Theorien existieren oft schon, bevor das Experiment reproduziert wurde. "Verstanden" heißt also nicht, dass eine Erklärung existiert, sondern erst wenn ein Konsens besteht, dass diese Erklärung die einzig richtige ist.

Einstein: Die Erlebnisse (bzw. Experimente)

sind uns gegeben; aus den Axiomen (oder Prinzipen)

folgern wird. Psychologisch basieren die Axiome auf den Experimenten, es gibt

aber keinen logischen Weg um sie zu finden. Aus den Axiomen werden einzelne

Ableitungen (durch Deduktion) gemacht, die Anspruch auf Richtigkeit haben, sie

werden an den Experimenten geprüft.

Die Prinzipe werden erfunden, sodass die Folgerungen mit den

Experimenten übereinstimmen!

Eine Theorie kann Experimente als falsch erklären. Nun gibt es folgende

empirische Feststellung: erklärt eine Theorie ein Experiment, das alle

für richtig halten, für falsch, und wird dies bestätigt, die

gewinnt die Theorie an Sicherheit.

Je absurder die Voraussagen einer Theorie sind, wenn sie bestätigt werden,

ist die Theorie damit umso sicherer.

Dirac: seine Theorie sagte Antiteilchen voraus, positive Elektronen (Positronen) zum Beispiel. Diese wurden schon früher in der kosmischen Strahlung entdeckt, jedoch hielt man sie für Elektronen die von der falschen Seite in den Detektor (Nebelkammer) gelangt sind. Erst von Anderson wurden die Positronen als solche erkannt.

Die Aufgabe eines Theoretikers besteht aus zwei Teilen: Aufstellen der Prinzipe und Deduktion (Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere). Der erste Teil geschieht nicht durch Induktion sondern durch Intuition, der zweite Teil aber kann erlernt werden.

Es kann aber mit unterschiedlichen Prinzipen die selbe Theorie gefunden werden! die Prinzipe sind keine tieferen Einsichten sondern sind in einem gewissen Rahmen frei erfunden.

Die Naturwissenschaft ist auch nicht grundsätzlich objektiv, die Erwartungen der Wissenschaftler erfüllen sich oft zu unrecht. Deshalb verwendet die Naturwissenschaft die Methode der doppelten Negation (jemand will etwas widerlegen, reproduziert es aber statt dessen), eine dialektische Disziplin.

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Theorien: prädiktive und konsistente. Prädiktive Theorien machen Vorhersagen, die am Experiment überprüft werden können, konsistente Theorien erklären bloß etwas Vorhandenes ohne in Widerspruch mit anderen Theorien zu kommen (z.B. Urknall-Theorie). Die vorherigen Aussagen beziehen sich auf die erste Art von Theorien.

Beim Umgang mit Menschen ist es oft wichtig, eine doppelte Negation zu verwenden (zum Beispiel beim Unterrichten: "nicht wieder vergessen").

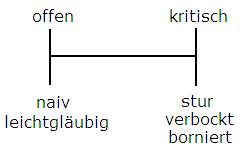

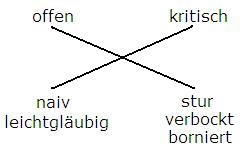

Die Einstellung des Naturwissenschaftlers sollte zugleich offen und kritisch sein -> Aporie -> keine logische (statische) Lösung. Die Begriffe "offen" und "kritisch" sind nicht eindeutig definiert, sie haben wie C.G. Jung es ausdrückte, einen Schatten:

Wer zu offen ist, wird naiv und leichtgläubig, wer zu kritisch ist wird stur, verbockt und borniert.

H-X-Verwirrung:

Die Kritischen kämpfen gegen die Naivität und werden dadurch stur während die Offenen gegen die Sturheit kämpfen und dadurch naiv werden.

Lösung: die Kritischen müssten eigentlich gegen die Sturheit ankämpfen und die Offenen gegen die Naivität, jedoch müssen beide Seiten das gleichzeitig einsehen, damit nicht eine zum Sieger über die andere wird.

Die Unterscheidung "offen" und "kritisch" bezieht sich auch auf den Zeitgeist der Wissenschaft (manchmal zu offen, manchmal zu kritisch).

Beispiel für zu kritisch:

Meteoriten

Diese passten zur Zeit der Aufklärung nicht in die "Himmelsordnung",

jedoch gab es immer wieder Zeugen und Funde. Der Physiker und Strafverteidiger

Chladni befragte die Zeugen und befand sie als glaubwürdig (als Strafverteidiger

konnte er soetwas mit großer Sicherheit erkennen).

Die französische Akademie der Wissenschaften erklärte 1772 jedoch:

"es ist unmöglich, dass Steine vom Himmel fallen, die Zeugen sind

entweder Lügner oder Irre und die gefundenen Meteoriten sind Steine, in

die der Blitz eingeschlagen hat". Chladni wurde als "unmoralisch"

verteufelt und viele Museen warfen ihre Meteoriten-Sammlungen weg (nicht aber

in Wien).

Am 26. 4. 1803, als der Streit gerade im Gange war, ging über l'Aigle einem

Vorort von Paris der größte Meteoritenschauer aller Zeiten nieder

(3000 Steine, bis zu 9 kg schwer). Die erste Reaktion der Zeitungen auf dieses

Ereignis war jedoch: "Bürgermeister von l'Aigle irre", nach genauerer

Betrachtung konnte jedoch niemand mehr die Existenz von Meteoriten leugnen.

Beispiel für zu stur: N-Strahlen

Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele neue Strahlen gefunden wurden (Röntgenstrahlen,

Radioaktivität...) entdeckte René Blondlot (Nancy) die N-Strahlen,

die unter anderem vom Blutkreislauf ausgestrahlt wurden.

In der ersten Hälfte des Jahres 1904 wurden in Frankreich 54 Arbeiten zu

diesem Thema veröffentlicht, aber nur 3 über X-Strahlen.

Professor Wood aus den USA gelang es aber nicht, die N-Strahlen bei gleichem

Versuchsaufbau zu sehen und er reiste extra nach Frankreich um sie sich von

den dortigen Kollegen zeigen zu lassen. Jedoch konnte er auch da keine N-Strahlen

entdecken, es gibt sie einfach nicht!

Fotografien von ihnen werden im nachhinein auf unbewusst verschieden lange Belichtungszeiten

zurückgeführt.

Tritt zwischen Experiment und Theorie ein Widersruch auf, so gibt es verschiedene Stufen, auf denen dieser beseitigt werden kann:

1. Phase: Kritik (am Experiment)

2. Phase: Phänomenologische Analyse

3. Phase: Einschränkung des Gültigkeitsbereichs / Zusatzhypothese

4. Phase: Modifikation der Theorie

2. Phase, Phänomenologische Analyse: der Widerspruch wird vorerst vergessen und das Phänomen genau untersucht. Am Beispiel der Meteoriten: sind entweder Zusammenklumpung in der Atmosphäre, vom Mond kommend, von der Erde kommend (Vulkane) oder aus dem Weltall kommend (letztere Idee stammt von Chladni, er setzte sich schließlich auch durch).

Technische Sicherheit: da es in der Wissenschaft immer systematische Fehler gibt, muss es einen gewissen Sicherheitsfaktor geben, über dessen Größe es einen Konsens der Gesellschaft geben muss. Zum Beispiel wird eine Brücke, die 3 Tonnen Last tragen muss, für 30 Tonnen berechnet (Faktor 10). Im Flugverkehr wird nur ein Faktor 1,5 verwendet, da sonst die Kosten zu groß wären.

Karl Popper beschrieb die 3.

und 4. Phase in seinem Buch "Logik der Forschung".

Eine Zusatzhypothese ist dann sinnvoll, wenn sie mehr als nur ein Phänomen

erklärt. Sie muss auch falsifizierbar sein.

Die Falsifizierbarkeit ist die Abgrenzung zwischen den Naturwissenschaften und

anderen Bereichen der Wissenschaft.

Beispiel für eine Zusatzhypothese:

Nachdem Herschel (London) 1781 den Planeten Uranus entdeckte,

wurde seine Bahn auf Grund der Newton'schen Gravitationstherorie und unter Berücksichtigung

der Einflüsse von anderen Planeten berechnet.

Nachdem Uranus für einige Wochen nicht sichtbar war, wollte man ihn auf

Grund der berechneten Bahn wiederfinden, was aber nicht gelang. Die Newton'sche

Theorie war somit falsifiziert. Man wollte sie aber nicht ganz aufgeben und

schränkte zuerst einmal ihren Gültigkeitsbereich ein.

Le Verrier und Adams stellten (voneinander unabhängig) jedoch die Zusatzhypothese

auf, dass es einen weiteren Planeten gibt, Neptun, der die Bahn von Uranus stört.

Nachdem LeVerrier den Aufenthaltsort für den 22. 12. 1846 berechnete, wurde

Neptun vom Astronomen Galle entdeckt. (Auch Adams hatte den Aufenthaltsort berechnet,

aber er war zu wenig berühmt und so "schaute niemand nach".)

Beispiel für Modifikation

der Theorie:

Die große Halbachse der Merkurbahn ist nicht ortsfest sondern dreht sich

(Periheldrehung). Dieser Effekt kann aber nur zu 95% durch

den Einfluss der Venus erklärt werden.

Um dieses Problem zu lösen, postulierte LeVerrier einen Planeten zwischen

Sonne und Merkur: Vulkan. Dieser wurde auch rund ein dutzend Mal gefunden (z.B.

1859 von M. Lescarbault und 1876 von Porro & Wolf), jedoch konnte keine

dieser Entdeckungen verifiziert werden. LeVerrier stellte daraufhin die These

auf, dass sich kein Planet dort befindet aber ein unregelmäßiger

Staubring, der so dünn ist, dass man ihn nicht sieht. Diese Zusatzhypothese

ist aber nicht falsifizierbar und wurde deshalb verworfen.

Das Problem der Periheldrehung konnte somit nicht auf der 3. Stufe gelöst

werden, die Newton'sche Theorie war falsifiziert! Da dies aber nicht nur eine

Frage der Logik sondern auch des Konsenses ist, und das Problem zu gering war,

um die Newton'sche Theorie zu vergessen bevor man etwas besseres hat, wurde

sie erst 1915 durch die Allgemeine Relativitätstheorie abgelöst.

Die Allgemeine Relativitätstheorie machte drei Voraussagen

(= Ergebnis einer Theorie das vom Experiment bestätigt oder widerlegt werden

kann, egal ob das Experiment schon durchgeführt wurde oder nicht):

die Rotverschiebung des Lichtes, die Periheldrehung von Merkur und die Ablenkung

des Lichtes an der Sonne.

Letztere wurde 1919 bei einer totalen Sonnenfinsternis überprüft und war auch Anlass für Karl Popper seine Wissenschaftstheorie zu entwickeln. Einstein sagte nämlich damals, dass seine ganze (schöne!) Theorie ungültig sei, falls die tatsächliche Ablenkung des Lichtes nicht mit ihr übereinstimmt.

Ein zweiter großer Wissenschaftstheoretiker war Thomas

Kuhn ("Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen").

Popper war der Meinung, eine neue Theorie muss die alte als Grenzfall enthalten,

Kuhn jedoch sagte, es gibt Zeiten der normalen Wissenschaft mit einem Paradigma

(= Theorie, die nicht in Frage gestellt wird). Widersprüche zu diesem Paradigma

werden solange negiert, bis es zu einer wissenschaftlichen Revolution kommt,

einem Paradigmenwechsel. Danach kommt wieder eine

Phase normaler Wissenschaft.

Ein weiterer Wissenschaftstheoretiker war Paul Feyerabend ("Wider den Methodenzwang").

Beispiel für einen Paradigmenwechsel:

Spezielle Relativitätstheorie

x' = x + vt -> x' = γ (x + vt); t'

= γ (t + vx/c²)

für v/c << 1 -> γ=1 ->

x' = x + vt; t' = t

Also ist einerseits die alte Theorie in der neuen enthalten (Popper), jedoch

ist die neue Theorie auch etwas vollständig neues, denn voher hätte

man t'=t nicht verstanden (Kuhn).

Oder in der Allgemeinen Relativitätstheorie: keine Schwerkraft, sondern

Krümmung der Raumzeit -> Paradigmenwechsel.

Da wir es in der Physik immer mit Messgrößen zu tun haben, gelten

alles Formeln mit der Genauigkeit, in der die Messgrößen bestimmt

werden können. Es ist also keine Limesbildung notwendig sondern für

v/c << 1 ist x'=x+vt exakt.

Ein weiteres Beispiel ist: e^x = 1+x = 1/(1-x).

Ein einziges Mal in der Geschichte der Wissenschaft ist es vorgekommen, dass ein Widerspruch auch auf der 4. Phase nicht eliminiert werden konnte: in der Quantenmechanik.

5. Phase: Synthese

Die Aporie von diskret und kontinuierlich wurde in die Theorie eingebaut (Welle-Teilchen-Dualismus).

In der Mathematik, der Ausfaltung der Logik gibt es jedoch laut 2. Axiom keine

Aporien.

Synthese (laut Hegel):

in der Synthese ist der Widerspruch aufgehoben, es müssen jedoch alle drei

Bedeutungen von "aufgehoben" erfüllt sein und dadurch etwas völlig

neues entstehen:

1. verwahren

2. eliminieren

3. hochheben

Der Menon-Dialog

Sokrates hinterließ keine Schriften, sein

Werk wurde von seinem Schüler Platon in der Form von Dialogen verfasst.

Menon war der Lehrer der Tugend, Sokrates wollte von ihm lernen, was Tugend

ist. Er widersprach ihm nie, zog nur aus allem die Konsequenzen, was zur Folge

hatte, dass Menon nicht mehr weiß, was Tugend ist, Sokrates aber erst

recht nicht.

Die These "der Schüler lernt vom Lehrer" war damit widerlegt,

denn Sokrates war ein guter Schüler, er wollte immer noch mehr wissen.

Nach den Gesetzen der Logik konnte nun nur die Antithese richtig sein: "der

Schüler lernt nicht vom Lehrer", aber da das "Lernen" existiert,

musste es heißen "der Schüler lernt aus sich selbst".

Sokrates wollte das nun beweisen, und ließ einen Sklaven, der zwar klug

war, aber noch nie Unterricht genossen hatte, kommen und fragte ihn nur. Mit

dem Ergebniss, dass der Schüler nachher wusste, dass der Diagonale eines

Vierecks keine Zahl entspricht (bzw. eine irrationale Zahl). Jedoch würde

er ohne die Fragen auch nichts wissen.

Es sind also beide Sätze richtig, es muss eine Synthese entstehen: "der

Schüler weiß schon alles, aber er weiß nicht, dass er es weiß".

Allein kann er nichts lernen, jemand muss ihn zum Selbstlernen bringen.

Sokrates führte auch den Begriff "Maieutik" (Eigentlich

Kunst der Hebamme, wie seine Mutter es war) für die Kunst des Lehrens und

Lernens ein.

Eine Synthese ist aber grundsätzlich nicht stabil, der Menon-Dialog wurde

vergessen, erst Carl Rogers griff ihn mit dem Begriff des "Lernhelfers"

auf.

Ein Beispiel für einen aufgehobenen Widerspruch ist "Freiheit & Ordnung", eine klare Aporie. Die Synthese besteht in der Autonomie (Selbstgesetzgebung) bei der alle Macht vom Volke ausgeht. In jedem Gesetz ist auch enthalten, wie man es wieder aufheben kann.

Einen Zustand, der stärker ist als die Elimination,

aber schwächer als die Synthese, ist die Operationale

Bewältigung. So wurde zum Beispiel der Grundwiderspruch

zwischen kontinuierlich und diskret in der Mathematik

durch die Definition eines Konvergenzkriteriums bewältigt. Dieser Widerspruch

wurde schon von Zenon formuliert, indem er sagte, dass ein fliegender Pfeil

ruht, denn er ist zu jedem Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Halbiert man die

Strecke zwischen dem Pfeil und seinem Ziel, so ist diese widerum ein Kontinuum

und kann beliebig oft halbiert werden. Der Pfeil kann sein Ziel also nicht erreichen.

Euklid meinte dazu: "man kann sich ein Kontinuum nicht aufgeschreiben vorstellen."

Die Mathematik hat, um dieses Problem zu lösen, das ε-Kriterium eingeführt

(für alle ε>0 existiert N(ε) mit n>N(ε)). So geht

die Folge 1/2, 3/4, 7/8,... gegen 1, erreicht 1 aber nie. Bei dem ε-Kriterium

sagt man, die Folge, ein Discretum, geht sehr nahe an 1, der Rest ist ein Kontinuum.

Man hat ein Verfahren (einen Algorithmus) zur Bestimmung des Grenzwertes, Discretum

und Kontinuum bleiben nebeneinander bestehend.

In der Quantenmechanik ist der

Widerspruch in allen drei Bedeutungen aufgehoben:

*) eliminiert durch die mathematische Beschreibung, die in sich widerspruchsfrei

ist

*) bewahrt, denn die mathematische Beschreibung bedarf einer Interpretation,

so ist |ψ|² = ρ entweder die Aufenthaltwahrscheinlichkeit oder

die Ladungsverteilung eines Elektrons im Kern

*) durch diese ersten beiden Tatsachen widerum ist er hochgehoben.

Eine Synthese ist aber nicht für alle Menschen einheitlich, so auch in der Quantenmechanik. Dies sieht man unter anderem dadurch, dass immer neue Bücher zu dem Thema geschrieben werden.

Durch die Synthese gewinnen wir ein Naturgesetz (die Natur ist ja etwas Gegebenes und nichts von uns Gemachtes; die Naturgesetze können wir nur durch den Ausschluss falscher Aussagen gewinnen).

Aus einem Naturgestetz kann aber logisch nichts gefolgert werden, es ist auch nicht logisch verständlich warum diese Methode funktioniert. Naturgesetzte sind nicht beweisbar (man kann nicht beweisen, dass etwas an jedem Ort des Universums und zu jeder Zeit gilt), sie sind aber auch nicht vernünftig bezweifelbar.

Der Weg, um ein Prinzip, oder Naturgesetz zu finden, ist die Intuition und die Einfühlung in die Erfahrung.

Wenn man das Spannungsverhältnis zwischen "richtig" (formal beweisbar) und "wahr" (vernünftig bezweifelbar) betrachtet, so stehen die Naturgesetze außerhalb, sie sind insoferne sicher, als sie verlässlich sind. Außerdem sind sie falsifizierbar und unabhängig von den Emotionen der Betroffenen (erst seit dem 17. Jahrhundert denkbar).

Etwas das "sicher" ist,

lässt sich nicht beweisen, Aussagen über die Natur sind (wenn ein

Konsens herrscht) absolut sicher wegen des "Vernünftigen Verhaltens

der Menschheit". Jemand, der die Naturgesetzte bezweifelt, wird "ausgeschlossen".

Es gibt aber keine logische Möglichkeit, zu zeigen, dass die Naturgesetze

sicher sind, es ist eine empirische Tatsache.

So kann die inhaltliche Beschreibung eines Naturgesetzes zwar falsch sein, es

ist aber trotzdem sicher.

Hat Newton die Schwerkraft, eine Kraft, die proportional zur Masse ist, entdeckt? Nein, denn sie ist nur ein Näherung, exakt gilt die allgemeine Relativitätstheorie, die keine Schwerkraft beinhaltet. Ist diese nun eine Entdeckung? Heutzutage und solange es keine bessere Theorie gibt schon.

Kant: Beobachtungen können keine Kausalität liefern, diese passiert erst durch den Geist. Wir können zum Beispiel nur erkennen "der Ball fällt nach unten nachdem ich ihn los gelassen habe" aber nicht "er fällt, weil ich ihn los gelassen habe". Somit ist die Realität für uns nicht erkennbar.

Zur Frage der Erkenntnis der Realität gibt es zwei wichtige Schulen:

Kritischer Realismus (nach Karl

Popper): es gibt eine Realität, die Naturbeschreibung ist ein Abbild davon.

Diese Abbildung wird immer besser. Die Methode der Naturwissenschaft ist die

Falsifikation, wir können zwar keine Theorie rechtfertigen, aber wir können

die Bevorzugung von Theorien rechtfertigen und erlangen so eine größere

Wahrheitsnähe.

Ein Kritikpunkt ist jedoch, da wir die Realität nicht erkennen können,

können wir auch nicht sagen, welche Abbildung besser ist.

Extremer Konstruktivismus: nachdem

die Realität nicht erkennbar ist, hat es keinen Sinn von ihr zu reden,

die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse sind Konstruktionen des menschlichen

Geistes, eine Art kollektiver Solepsismus (nach Descartes; die einzige Wahrheit

ist die Existenz meines Körpers und Geistes, alles andere ist eine Konstruktion).

Es geht also darum, wessen Meinung (Konstruktion) sich durchsetzt.

Der Konstruktivismus ist logisch nicht zu widerlegen, jedoch ist ein Kritikpunkt,

dass laut eigener Aussage der Konstruktivismus Blödsinn ist, solange genügend

Leute ihn ablehen (er sich also nicht durchsetzt).

Eine Synthese (nach Prof. Pietschmann) der beiden extremen Anschauungen, ist

der Dialektische Realismus, der

zwischen Realität und Wirklichkeit unterscheidet (dies ist auch früher

schon geschehen, zum Beispiel durch Wolfgang Pauli).

Zur Realität, dem Vorhandenen haben wir keinen

Zugang, wir können über sie keine Aussagen machen. Deshalb konstruieren

wir eine Wirklichkeit, unser Bild von der Realität.

Eine weitere Unterscheidung ist folgende:

Die Lebenswelt, die Welt in der wir handeln, teilen

wir uns zum Beispiel mit den Tieren, jedoch reflektieren und beurteilen wir

im Unterschied zu ihnen unsere Handlungen und erzeugen dadurch eine Wirklichkeit,

die uns daran hindert, in der Lebenswelt zu leben. Sie ist nicht gedanklich

fassbar.

Die Realität ist im Unterschied zur Lebenswelt das, was die Wirklichkeit

sein sollte, wenn man die Realität erreichen könnte.

Zwischen Realität und Wirklichkeit existiert eine Spannung, sowohl äußerlich (ich-du) als auch innerlich (in sich selbst). Man ist für sich selbst eine unerkennbare Realität.

Nietzsche: "Werde

was du bist."

Augustinus: Sünde ist nicht mit sich selbst

identisch zu sein, wer liebt (liebe dich selbst wie deinen Nächsten) kann

nicht sündigen. Das eigene Gewissen (Realität) entscheidet, ob etwas

Sünde ist. Es entscheidet auch zwischen "gut" und "böse".

Bei einem Widerspruch zwischen Wirklichkeit und Realität führen die Handlungen nicht zu den erwünschten Ergebnissen.

Die Naturwissenschaft verbindet das Denken (die

Wirklichkeit) und das Handeln (findet in der Lebenswelt

statt, wo keine Unterscheidung zwischen Realität und Wirklichkeit existiert).

Das Experiment überprüft nun, ob das Ergebnis, das bei einer Handlung

(bzw. Handlungskette) eintritt, mit dem übereinstimmt, was unsere Wirklichkeit

vorhersagt.

Ein Mythos ist ein Teil der Wirklichkeit, aus der wir aber keine Handlungsketten herleiten können.

Die Möglichkeit des "Check-List-Verhaltens" hat von den Naturwissenschaften auf andere Bereiche übergegriffen, zum Beispiel auf die Medizin oder die Bildung.

Denkrahmen (der Neuzeit):

| Reproduzierbarkeit Quantität Analyse Eindeutigkeit Widerspruchsfreiheit Kausalität |

Alles, was innerhalb ist, lässt sich mit der naturwissenschaftlichen Methode

und dem Check-List-Verhalten erfassen, etwas das außerhalb ist, nicht.

Zum Beispiel ist das Individuum oder der Wille der Menschen nicht drinnen.

Das Reduktionismus-Problem ist nun, dass man versucht,

Dinge von Außerhalb mit dem Denkrahmen zu erfassen.

Man schreibt also der Wirklichkeit vor, wie sie zu sein hat. Man spricht nicht nur vom naturwissenschaftlichen Reduktionismus, sondern z.B. auch vom biologischen.

Das Handeln sollte reproduzierbar, quantitativ und analytisch sein, das Denken

sollte eindeutig, widerspruchsfrei und kausal sein.

Alles was außerhalb ist, darf laut Reduktionismus nicht in den öffentlichen

Denkrahmen aufgenommen werden.

Dies liefert einerseits Erfolge, klammert aber auch vieles aus, die Gegensätze der oben genannten Eigenschaften sind:

| reproduzierbar quantitativ analytisch eindeutig widerspruchsfrei kausal |

einmalig qualitativ ganzheitlich bunt lebendig kreativ/final |

Hegel: die Kraft des Lebendigen ist es, den Widerspruch in sich zu halten.